Praktikumsberichte von Ulrich Blum

Hans im Glück Verlag

Als ich am Montagmorgen am Petuelring aus der U-Bahn stieg, war das Wetter alles andere als freundlich. Nicht, dass ich noch einen zusätzlichen Ansporn gebraucht hätte, mich zum Hans im Glück-Verlag zu begeben. Ganz im Gegenteil: Ich war sehr gespannt auf das, was diese Woche vor mir lag. Aber der Regen ließ mich dann doch noch etwas schneller gehen. Wenn mich Moritz Brunnhofer nicht am Samstag davor auf dem Autorentreffen in Haar vorgewarnt hätte, wäre ich wohl doch etwas überrascht gewesen ob der Tatsache, dass es sich bei der Birnauerstraße 15 um ein nur eingeschossiges Gebäude handelt. Mir war klar, dass ich nicht auf einen Großkonzern von den Ausmaßen des nahe gelegenen BMW-Hochhauses treffen würde, aber dass ein solch renommierter Verlag fast schon der sprichwörtlichen Garagenfirma ähnelt, war dann doch unerwartet.

Auf einer kurzen Führung durch die Räume stachen mir schon einige Dinge ins Auge. So stehen beispielsweise die Auszeichnungen schon mehrreihig im dafür vorgesehenen Regal. Fast für jedes Jahr findet sich eine Trophäe. Ein beeindruckendes Zeichen von konstanter Qualität. Auch das Regal mit den Prototypen ist sehr gut gefüllt. Das Regal, welches einen Autoren wohl am meisten interessieren dürfte, ist aber jenes, in dem die bereits gespielten und für zumindest interessant befundenen Spiele stehen. Es sind auch hier noch wesentlich mehr Schachteln vorhanden als Hans im Glück pro Jahr Spiele produziert. Ich beginne zu erahnen, welcher Aufwand hinter dem Sichten der Prototypen steckt.

Ergonomie eines Prototypen

So schien es nahe liegend, dass ich mich bei meiner ersten Aufgabe mit einem Prototypen beschäftigen sollte. Das Spiel wurde schon einige Zeit zuvor mal gespielt und für interessant, aber nicht gut genug befunden. Der Autor hatte inzwischen einige Änderungen in Regel und Material geschickt. So bastelte ich ein paar Counter sowie einen neuen Spielplan und las die Spielregeln. Im anschließenden Spiel zu dritt präsentierte es sich durchaus packend mit interessanten Kniffen. Für mich war spannend zu sehen, mit welchen Kriterien in einer Redaktion Spiele beurteilt werden. Wir hatten auch ein Gespräch über die Ausgestaltung von Prototypen, in dessen Verlauf wir auf die Spielbarkeit oder Ergonomie zu sprechen kamen. Eine nur dürftige Grafik mag man verzeihen, auch eine nicht ganz optimale Regel ist primär ein Einstiegshindernis, behindert aber, einmal begriffen, das Spielerlebnis nicht mehr so stark.

Wenn allerdings Abläufe in einem Prototypen so gestaltet sind, dass sie übermäßig viel Zeit in Anspruch nehmen, wenn Informationen weit verstreut und unübersichtlich sind oder Dinge unlogisch bis konterintuitiv dargestellt werden, so hat dies einen direkten Einfluss auf das Spielerlebnis. All diese Dinge wären wahrscheinlich leicht zu verhindern oder beheben. Trotzdem hinterlassen sie beim ersten Spielen einen negativen Eindruck. Abläufe sind behindert, zu wenige Entscheidungen im Verhältnis zur Zeit zu treffen, die Spielzeit insgesamt für das Gebotene zu lang. Dies alles wiegt wesentlich schwerer als eine allzu nüchterne Grafik eines Prototypen. Denn hinter der Grafik ist immer noch relativ leicht das potenziell gute Spiel zu erkennen. Wohingegen eine schlechte Ergonomie das eigentliche Spiel hinter fummeligem Materialhandling verschüttet. Für mich ein wichtiger Denkanstoß, gerade beim Konzipieren von komplexeren Spielen.

Am Montagabend war ein offener Spielabend in den Verlagsräumen. Was mir die Möglichkeit gab, die Hans im Glück Neuheiten aus Essen zu spielen, da ich mich dort traditionell eher bei den kleinen und ganz kleinen Verlagen umsehe. Sowohl Egizia als auch Dominion Seaside gefielen mir sehr (was bei letzterem aber auch nicht schwer war, bin ich doch ein großer Fan von Dominion).

Wann ist ein Spiel fertig?

Am nächsten Tag spielten wir eine der für Nürnberg geplanten Neuheiten. Hier suchte der Verlag noch nach einer Lösung für einige Probleme gegen Spielende. Es folgte eine sehr inspirierende Stunde, in der wir verschiedene Lösungen durchdachten, versuchten die Auswirkungen auf den Spielverlauf zu erahnen und deren Vor- und Nachteile abwägten.

Nach einer Weile kristallisierte sich eine Idee heraus, die uns probierenswert schien. Die Idee funktionierte ganz gut, allerdings merkten wir schnell, dass dies nicht wegen der eigentlichen Idee der Fall war, sondern aufgrund eines Nebeneffekts. So wurde dieser kurzerhand zum Haupteffekt und schien ein gangbarer Ansatz.

Natürlich musste nun auch der Autor eingebunden werden. Dabei kamen sicherlich noch einige andere Ideen zu Sprache. Ich bin jedenfalls gespannt auf das fertige Spiel. Mir wurde während dieser Arbeit vor allem bewusst, dass ein Spiel in dem Moment, wo ein Verlag sagt, dass er es gerne veröffentlichen möchte, noch lange nicht fertig ist.

Das richtige Material

Beim selben Spiel galt es einige Entscheidungen bezüglich des Materials zu treffen. Offen war insbesondere die Ausgestaltung einiger Figuren, die der Verlag gerne als zusammensteckbare Kartonfiguren ausführen wollte. Das Problem hierbei waren die nicht allzu großen Felder, auf denen die Figuren stehen sollten. Trotz kleiner Grundfläche sollte eine große Stabilität sichergestellt werden.

So war es an mir, aufgrund zweier Entwürfe des Grafikers ein paar Modelle zu schaffen. Schnell waren einige Aufstellfiguren aus älteren Spielen zerschnippelt und auf die richtige Form zurechtgestutzt. Tatsächlich waren die Modelle noch verbesserungsbedürftig. Also wurde der Grafiker angerufen und die Probleme geschildert.

Allgemein erscheint mir die Arbeit des Verlags aus viel Koordination zu bestehen. Ständig wurde mit den Autoren, Grafikern, Produzenten telefoniert. Es galt immer wieder alle auf den neuesten Stand zu bringen, schließlich hatten des einen Entscheidungen meist Auswirkungen auf die Arbeit der anderen. Hier zu vermitteln und zu lenken scheint ein wichtiger Teil der Arbeit des Verlegers zu sein.

Auch eine andere künftige Veröffentlichung kam auf den Tisch. Bei der sich ebenfalls die Frage nach dem Material stellte. In diesem Spiel gibt es eine Sorte Material, von der normalerweise höchstens 10 Stück benötigt werden. Im mathematischen Extremfall müssten jedoch über 40 Stück vorhanden sein. Es wurde abgewogen, ob unnötigerweise die rechnerisch höchste denkbare Anzahl beigelegt werden sollte.

Alternativ könnte man sich mit einem Satz in der Spielregel behelfen, der darauf hinweist, dass das Material nicht endlich ist, die Spieler also nötigenfalls andere Klötzchen benutzen können. Die erste Lösung ist primär eine Kostenfrage, die zweite hingegen einfach nicht so schön, insbesondere falls jemand tatsächlich mehr Steine als vorhanden braucht. Schnell könnte da der Eindruck eines ungenügend ausgestatteten Spiels entstehen.

Dieses Treffen war sehr spannend. Zuerst wurde ein Spezialteil besprochen, das für ein kommendes Spiel benötigt wird. Der Prototyp sowie ein erster Entwurf des Produzenten wurden nebeneinander gestellt. Sie sahen sehr unterschiedlich aus. Der Entwurf des Produzenten war jedoch mit kleinen Veränderungen an vorhandenen Materialien umsetzbar. Funktionalität und Haptik des Teils wurden geprüft und Verbesserungen besprochen.

Interessant war für mich der Gedanke, dass auch ein relativ ausgefallenes Spielmaterial mit etwas Fantasie aus Standardmaterialien erstellt werden kann. Nicht jede Idee, die besonderes Material erfordert, muss also von vornherein zum Scheitern verurteilt sein, wenn man bezüglich der Ausgestaltung flexibel ist.

Dann wurden die kommenden Neuheiten besprochen. Welche Materialien sollten benutzt werden? Eine Fülle von Faktoren kam zusammen. Grundsätzlich ist Holz natürlich teuerer als Karton. Holz kommt aber auch edler daher.

Zudem spielt auch die Farbgebung eine Rolle. Viele verschiedene Farben sind teurer, insbesondere wenn nicht besonders viel Material in einer Farbe benötigt wird. Der Grund hierfür liegt darin, dass die Trommel, in der die Teile eingefärbt werden, für jede Farbe extra laufen muss. Wenn dann auch noch nur ein paar Tausend anstatt ein paar Zehntausend Teile in der Trommel sind, wird das einzelne Teil teurer. Dies wird noch schlimmer mit ausgefallenen Farben. In den Grundfarben können auch noch Teile eines anderen Spiels mitgefärbt werden. Diese Option entfällt bei Sonderfarben. Schmunzelnd wurde angemerkt, dass dies mit ein Grund sei, wieso die Schweinchen aus einer der Carcassonne-Erweiterungen nicht rosa sind.

Insgesamt war dies eine sehr wertvolle Begegnung mit vielen Denkanstößen. Jedes Teil, das ein Spiel benötigt, verursacht Kosten und muss deshalb einen Grund haben. Insbesondere auch in Zusammenhang mit dem Gedanken der Ergonomie sollte man also jeden Prototypen auch darauf überprüfen. Andererseits lässt sich mit Material viel Stimmung erzeugen. Man denke nur an das Castillo bei El Grande. Sicher wäre hier eine einfachere Lösung denkbar gewesen, aber wäre die auch so hübsch und stimmungsvoll?

Gut ist nicht gut genug

Am gleichen Tag spielten wir erneut das Spiel, welches am Montag ganz gut angekommen war. Diesmal zu viert. Auch so war das Spiel nicht ohne Reiz, entfaltete aber gegen Schluss eine andere Dynamik, welche nicht mehr in gleichem Masse überzeugen konnte. Klar wurde mir dabei vor allem eines: Nur gut ist eben nicht gut genug. Hätte ich dasselbe Spiel in einer Autoren-Testrunde gespielt, hätte ich sicher sehr viel Gutes an dem Spiel gefunden.

Dies fand ich zwar in dieser Runde auch, aber die bloße Tatsache, dass ein Redakteur am Tisch sitzt, verändert natürlich den Fokus. Für diesen stellt sich nicht die Frage, ob er das Spiel nochmals spielen würde, sondern ob er viel Zeit und Geld in dieses Projekt investieren will. Dazu braucht es dann wohl die besondere Begeisterung. Ein Spiel muss den Redakteur „anspringen“. Insbesondere wenn ich meinen Blick auf die zwei gut gefüllten Regale mit Prototypen richtete, ahnte ich auch wieso.

Um eben diese Regale etwas zu leeren, wurden am Mittwochabend und auch am Donnerstag weitere Prototypen gespielt. Hierbei offenbarte sich dann vor allem eines: Ja, es gibt sie, die wahren Gurken. Spiele, bei denen man sich fragt, ob sie je getestet wurden. Spiele fast gänzlich ohne echte Entscheidungen. Auch diese mussten aber zumindest kurz angespielt werden.

Als Mensch der stets versucht, das Beste aus einer Situation zu machen, habe ich mir in dieser Zeit ein paar Gedanken über Entscheidungen gemacht. Wenn ich eine Wahlmöglichkeit habe, eine der Möglichkeiten aber ganz offensichtlich besser ist als die andere, dann habe ich de facto keine Wahlmöglichkeit. Ein Spiel jedoch, in dem ich keine Entscheidungen treffen kann, ist für meinen Geschmack kein interessantes Spiel. Die Dichte an interessanten Entscheidungen ist für mich ein wichtiger Gradmesser für die Qualität eines Spiels. Doch ganz so einfach ist das in der Praxis leider nicht. Was auf dem Papier noch interessant aussehen mag, entpuppt sich erst beim Spielen als gänzlich unausgereift. Als Redakteur kommt man also nicht umhin, einige Gurken zu spielen, um auch die Perlen zu finden.

Spielregeln

Mir wurde nun die Aufgabe übertragen, für die kommende Veröffentlichung, an der wir am Dienstag noch gefeilt hatten, eine überarbeitete Regel mit allen Änderungen zu verfassen. Diese sollte dann als Grundlage dienen, um das Regelheft zu verfassen. Gerne nahm ich diese Herausforderung an.

Eine gute Regel zu schreiben gehört sicher zu den schwierigsten Aufgaben im redaktionellen Prozess. Das Ringen um den richtigen Ausdruck, das Abwägen zwischen kleinem Umfang und der Klärung aller Details und nicht zuletzt der passende Aufbau, fordern viel Fingerspitzengefühl.

Schnell merkte ich beim Gespräch mit den Redakteuren, dass auch hier Übung den Meister macht. Überzeugende Formulierungen für Standardsituationen sind da schnell parat, da sie auch schon oft benutzt wurden. So nimmt der Spieler beispielsweise nicht ein „beliebiges“ Teil, sondern eines „seiner Wahl“. Schließlich könnte ersteres als zufälliges Ziehen interpretiert werden.

Nach etwas Arbeit wurde meine Regel zumindest als gute Grundlage eingestuft. Was angesichts der Tatsache, dass um die genaue Formulierung ohnehin noch länger gerungen wird, doch schon recht befriedigend war.Kaum hatte die Woche begonnen, war es schon wieder Freitag. Da an diesem Tag auch die Münchner Spielwies´n begann, war natürlich niemand im Büro. Schließlich ist die Präsenz auf Messen auch ein wichtiger Teil der Verlagsarbeit. Auf diesen trifft sich die Branche und es gibt Gelegenheiten zum Austausch.

Auch ich nutzte den Tag für interessante Gespräche mit Autoren, Verlagsvertretern und den Leuten von Hans im Glück. Natürlich wurde auch das ein oder andere Spiel gespielt. So klang eine unglaublich tolle und intensive Woche aus, die mir gerade durch die direkte Beschäftigung mit den alltäglichen Fragestellungen einen sehr lehrreichen Einblick in die Verlagsarbeit brachte.

Ich möchte allen beim Hans im Glück-Verlag ganz herzlich danken, dass sie sich die Zeit genommen haben, mir diesen Einblick zu ermöglichen. Ich werde diese Woche sicher nicht so schnell vergessen.

Verlag Ravensburger

Montag: Von Größe, Lizenzen und Suchfeldern

Die Anreise zu meiner zweiten Praktikumsstation gestaltete sich einfach. Es galt nur, mittels zwei Regionalzügen auf die andere Seite des Bodensees zu kommen. Dort liegt das beschauliche kleine Städtchen Ravensburg, welches einen nicht ganz unbedeutenden Spieleverlag beherbergt.

Genauso wie in München bei Hans im Glück stachen hier die Ausmaße des Verlags sofort ins Auge. Wo ich in München ein Büro mit drei Räumen vorfand, eröffnete sich mir in Ravensburg ein ganzes Werksgelände mit mehreren Fertigungshallen und einem vier- bis fünfstöckigen Bürogebäude.

Trotz dieser imposanten Ausmaße wurde ich in den Redaktionsräumen von ungefähr gleich vielen Redakteuren begrüßt wie in München. Jedenfalls wenn man nur die Familienspielredaktion zählt. Diese ist eine von diversen Redaktionen. Allein im Sektor Spiele gibt es mehrere andere Bereiche, namentlich die Kinderspiele, die Lernspiele, Lizenzen und Mini‘s. Nebst Spielen produziert Ravensburger Puzzles, Kreativspielzeug, Experimentierkästen, Kleinkinderspielzeug sowie Kinder- und Jugendbücher. Eine riesige Fülle an Produkten also. Ich sollte in der Woche meines Praktikums die Chance erhalten, mit Exponenten aus vielen dieser Bereiche zumindest ein Gespräch zu führen. In der Hauptsache würde ich den Familienspielredakteuren über die Schulter schauen. Diese organisatorischen Fragen klärten wir bei einem ersten lockeren Kennenlernen.

Von nun an ging es Schlag auf Schlag. Ein äußerst dichtes und ebenso interessantes Programm wartete auf mich. Los ging es mit einem Einführungsgespräch in den Bereichen Kinderspiele, Lizenzen und Mini‘s. Bei den Mini‘s handelt es sich um kleine Würfel, in denen sich nach dem Prinzip einer Wundertüte ein kleines Spiel oder Spielzeug verbirgt. Ein Format also, wo Spielideen mit sehr wenig Material und sehr einfachen Regeln gefragt sind. Auch wenn mir die Mini‘s bis anhin nie ins Auge gestochen waren, fand ich deren Konzept sehr interessant. Mit nur zehn Holzteilen oder 30 Kärtchen auszukommen, zudem eine Regel zu erarbeiten, die mit wenigen Sätzen alles klar macht, das ist doch eine schöne Herausforderung für einen Autoren.

Von nun an ging es Schlag auf Schlag. Ein äußerst dichtes und ebenso interessantes Programm wartete auf mich. Los ging es mit einem Einführungsgespräch in den Bereichen Kinderspiele, Lizenzen und Mini‘s. Bei den Mini‘s handelt es sich um kleine Würfel, in denen sich nach dem Prinzip einer Wundertüte ein kleines Spiel oder Spielzeug verbirgt. Ein Format also, wo Spielideen mit sehr wenig Material und sehr einfachen Regeln gefragt sind. Auch wenn mir die Mini‘s bis anhin nie ins Auge gestochen waren, fand ich deren Konzept sehr interessant. Mit nur zehn Holzteilen oder 30 Kärtchen auszukommen, zudem eine Regel zu erarbeiten, die mit wenigen Sätzen alles klar macht, das ist doch eine schöne Herausforderung für einen Autoren.

Auch mit dem Bereich Lizenzspiele hatte ich mich noch nicht besonders intensiv auseinandergesetzt. Dies vielleicht deshalb, weil im deutschsprachigen Gebiet die Lizenzen nicht so eine große Rolle spielen. Mir wurde erklärt, dass dies eventuell mit einer größeren Spielbegeisterung hier zusammenhängt. Ein Spiel wird als solches schon relativ gut wahrgenommen, ein zusätzlicher Kaufanreiz wie eine Lizenz spielt nicht die entscheidende Rolle, das Spiel an sich soll überzeugen. In anderen Märkten wie beispielsweise dem italienischen, wo das Spiel ein Nischendasein fristet, ist eine Lizenz jedoch ein probates, wenn nicht gar unabdingbares Mittel, um einen Erfolg zu erzielen.

Doch wie findet nun Sponge Bob seinen Weg in die Grafik eines Spiels? Zuerst gilt es eine vielversprechende Lizenz zu finden und sich Nutzungsrechte daran zu sichern. Dies ist in diesem schnelllebigen Bereich gar nicht so einfach, da die entsprechenden Produkte nicht von heute auf Morgen produziert sind. Bis zu diesem Termin kann eine Lizenz schon wieder uninteressant sein, da beispielsweise die Ausstrahlung der entsprechenden Fernsehserie eingestellt wurde.

Wurde eine Lizenz erworben, geht es darum, passende Produkte dafür zu finden. Das Problem liegt darin, dass eine Neuentwicklung, genau auf die Lizenz abgestimmt, zu viel Zeit in Anspruch nehmen würde. Also muss ein Spiel gefunden werden, auf welches das Thema angewendet werden kann, ohne aufgesetzt zu wirken. Wurde eins gefunden, wird anhand so genannter Styleguides eine Grafik erstellt. Es handelt sich dabei um Vorgaben des Lizenzgebers, wie er sich die Präsentation seiner Lizenz vorstellt. So kann er beispielsweise bei einer Fernsehserie bestimmen, wie oft welche Figur zu sehen sein soll. Zudem muss das Image einer Lizenz insgesamt getroffen werden.

Im Vergleich zu den Mini‘s und den Lizenzen konnte ich mir bei den Kinderspielen relativ gut vorstellen, wie ein Produktionsvorgang abläuft. Trotzdem erfuhr ich hier interessante Dinge. Insbesondere begegnete mir ein Begriff, den ich während der Woche noch öfter hören sollte, der des „Suchfeldes“. Ein Suchfeld definiert, welche Spiele der Verlag gerade machen möchte, indem es einige Faktoren nennt, die das gesuchte Spiel haben sollte. So zum Beispiel die Schachtelgröße, den angestrebten Preis, das Alter der Zielgruppe, den Komplexitätsgrad und ein Genre. Die Redakteure suchen gezielt nach Spielen, die diese Kriterien erfüllen. Das heißt für den Autor, dass auch ein gutes Spiel abgelehnt wird, wenn es nicht in ein Suchfeld passt.

Die Grundlagen für diese Suchfelder liegen in der Marktforschung. Dies wurde auch in dem direkt anschließenden Einführungsgespräch im Bereich Puzzles deutlich. Auch dort spielt die Marktforschung bei der Motivwahl eine wichtige Rolle. Wobei ein gutes Bild noch lange kein gutes Puzzle abgibt. Ungeeignet sind Bilder mit zu großen einfarbigen Flächen. Ein Bild, das zur Hälfte aus Himmel bestünde, wäre der Horror für jeden, der versuchte, das Puzzle zu legen.

Der Tag endete schließlich mit der Arbeit am Spielplan eines Prototypen. Die Anordnung der verschiedenen Elemente war verändert worden. Nun galt es, diese Änderungen vom Papier in ein File zu übertragen. Für mich eine willkommene Übung, bin ich doch noch dabei, die diversen Grafikprogramme zu lernen.

Dienstag: Von Wissensvermittlung, Druckbögen und der Welt

Als Erstes wartete das Einführungsgespräch mit dem Bereich Lernspiele auf mich. Dass mit Spielen Lernprozesse erleichtert werden können, dürfte jedem klar sein, der sich mit dem Thema auseinandersetzt. Die Lerninhalte werden mit spielerischen Handlungen verknüpft und so sehr viel interessanter. Wenn ich ein Spiel gewinnen kann, indem ich Rechenaufgaben löse, wird meine Motivation um ein Wesentliches höher sein, als wenn ich einfach abgefragt werde.

Genau hier setzt das Konzept der Ravensburger Lernspiele an. Seit einem Relaunch vor einiger Zeit versucht man verstärkt die Lernenden in eine Welt mitzunehmen anstatt trocken zu pauken. Jenseits der Wissensvermittlung muss das Spiel Spaß machen. So suchen wir nicht einfach nur nach Reimen, sondern brauen mit der Sprechhexe einen Zaubertrank.

Außerdem wird Wert darauf gelegt, dass möglichst viele Sinne angesprochen werden. Insbesondere Elemente von Haptik und Geschicklichkeit fließen mit ein. So kann man den Lerninhalt nicht nur verstehen, sondern auch be-greifen. Gelöste Rechenaufgaben wachsen so zu einem immer wackliger werdenden 1×1-Obelisken.

Schließlich haben alle Lernspiele von Ravensburger gemein, dass sie über eine Möglichkeit der Selbstkontrolle verfügen. Die Lernenden sollen auch ohne Aufsicht lernen und spielen können.

All diese Punkte sind nicht reiner Zufall. Ravensburger arbeitet in der Entwicklung der Lernspiele eng mit Pädagogen aller Art zusammen. So soll ein hohes Niveau nicht nur im spielerischen, sondern auch im pädagogischen Bereich erzielt werden. Gleichzeitig sind diese Punkte so etwas wie eine Richtschnur bei der Entwicklung von Lernspielen, so man gedenkt, diese Ravensburger vorzustellen.

Nun ging es auf eine Betriebsführung durch die Fertigungshallen. Erste Station: die Druckmaschinen. Ich hatte schon ein paar Mal gehört, dass sich Kleinauflagen vor allem deshalb nicht lohnen, weil das Justieren der Druckmaschine, welches 20 bis 45 Minuten dauert, in keinem Verhältnis zu der Zeit steht, die für den eigentlichen Druck benötigt wird. Ganz so schlimm kann das ja nicht sein, dachte ich mir bis anhin. Als ich aber neben so einer Maschine stand und sah, mit welchem Intervall die Druckbögen ausgespuckt werden, wurde mir die Sache schon klarer. Eine große Anzeige an der Maschine zeigte dann auch eine Geschwindigkeit von 10000 Druckbögen pro Stunde an, was noch nicht mal die Höchstgeschwindigkeit ist. Da sind die drei Minuten, die eine Kleinstverlagsauflage von 500 Stück braucht, allerdings nicht gerade viel…

Die Druckbögen werden in der nächsten Maschine auf Karton aufgezogen und müssen dann 48 Stunden trocknen. Danach wartet auf sie die Stanzmaschine. In Ravensburg stehen primär die Maschinen zur Stanzung der Puzzles. Die Fertigung der meisten Brettspiele erfolgt im hauseigenen Werk in Tschechien, was hauptsächlich der aufwändigen Handkonfektion geschuldet ist, ohne die kaum ein Spiel auskommt. Diese Puzzle-Stanzmaschinen haben die Besonderheit, dass die Teile nach der Stanzung mechanisch voneinander getrennt und dann sofort in einen Sack eingeschweißt werden.

Derweil werden auf der nächsten Maschine schon vollautomatisch die Schachteln gefertigt, und zwar Deckel und Boden parallel. Via Förderband laufen diese getrennt in die nächste Halle, wo ein Mitarbeiter einen der Säcke mit den Teilen in den Schachtelboden legt. Dies ist der einzige Schritt der Puzzleproduktion, der in Handarbeit erfolgt. Dann finden die Förderbänder mit Boden und Deckel wieder zueinander und die Schachteln werden vollautomatisch geschlossen, zur Prüfung gewogen und verschweißt.

Schon geht es in die nächste Halle, wo Roboterarme die Schachteln passgenau auf Paletten hieven. Interessant hierbei ist, dass die klassische rechteckige Schachtel (beispielsweise Fits), intern gern SG20 genannt, nicht bündig auf Euro-Paletten Platz hat, so das Überstände oder ungenutzter Raum entstehen. Nicht zuletzt deshalb wird immer häufiger zur quadratischen „Kosmos-Schachtel“ gegriffen (Ravensburger-intern würde sie natürlich nicht so genannt, sondern SG88). Diese ist auf Euro-Paletten optimiert.

Haben die Roboterarme ihr Werk getan, werden die Paletten mit Folie umwickelt, um sie zu sichern, und machen sich dann auf den Weg ins Hochregallager. Wem es bei der vollautomatischen Fertigung noch nicht dämmerte, der begreift spätestens hier, dass Ravensburger nicht ganz so kleine Brötchen backt. Bis in Schwindel erregende Höhen stapeln sich hier Tausende von Paletten in fröhlichem Chaos. Denn wie auf einer Festplatte werden die Paletten von Robotern immer da abgelegt, wo gerade Platz ist. Das Steuersystem weiß, wo was ist. Dies hat enorme Platzvorteile gegenüber einer sortierten Lagerhaltung, da keine Puffer eingeplant werden müssen. Ein klein wenig Ordnung ist dann aber doch. In jedem der Gänge muss sich ein gewisses Grundsortiment befinden. Dies um sicherzustellen, dass auch beim Ausfall von mehreren Gängen die Lieferfähigkeit zumindest ansatzweise gewahrt bleibt.

Zu guter Letzt ging es ins Handlager. Da Ravensburger seine Produkte selber vertreibt, müssen auch kleine Mengen bestellbar sein. Hierzu jedes Mal eine Palette aufzureißen wäre unsinnig. Deshalb findet sich fast jedes Produkt im Handlager, wo es dann in kleinen Stückzahlen abgepackt werden kann.

Für mich ging der Weg wieder zurück an den Ausgangspunkt all dieses Druckens, Stanzens und Verpackens: der Redaktion. Den Rest des Tages befasste ich mich mit einem schon sehr weit gediehenen Prototypen. Nachdem wir eine Partie gespielt hatten, ging es vor allem darum, Fragen zur „Welt“ zu klären. Welt – so nennt man bei Ravensburger das, was gemeinhin als Thema bezeichnet wird. Ich finde aus dieser Sprachregelung geht ein sehr guter Denkansatz hervor. Spiele sollen eben nicht nur einfach ein Thema haben, sondern in eine Welt entführen. Das Wort Thema impliziert auch eine Austauschbarkeit, wohingegen „Welt“ für etwas Umfassendes steht.

In diesem konkreten Fall ging dies so weit, dass wir für die Spielerfiguren Charakterprofile erstellten. Die Spieler sollen nicht nur eine modellierte Figur bewegen, sondern einen Charakter in einer Geschichte. Als Autor ist es sicher nicht verkehrt, solche Überlegungen schon vor der Präsentation bei einem Verlag anzustellen.

Mittwoch: Von Machbarkeit, Anhängen und Materialproblemen

Ich durfte bei einer Sitzung teilnehmen, in der es um die Machbarkeit eines Spiels ging. Ein langjähriger Klassiker sollte mit einer erworbenen Lizenz versehen werden. Die Lizenz verlangte geradezu nach einer relativ aufwändigen Gestaltung. Gemeinsam versuchten nun Vertreter von Redaktion, Lizenzen, Design und Technischer Produktentwicklung zu eruieren, welche Möglichkeiten wünschbar und machbar wären. Materialproben wurden umhergereicht, verschiedene Lösungen diskutiert und schließlich fünf Möglichkeiten in absteigender Opulenz festgehalten. Diese sollten grob gerechnet werden. Denn bei all diesen Überlegungen galt es ja den Preispunkt nicht außer Acht zu lassen. Zudem stand das Projekt unter Zeitdruck, da bestimmte Termine eingehalten werden mussten. So waren modellierte Figuren beispielsweise nicht mehr machbar, da das Erstellen einer Gussform relativ zeitaufwändig ist.

Für mich waren zwei Dinge interessant: Einerseits ist auch für Ravensburger nicht alles machbar, was man sich wünscht. Insbesondere weil die Produkte auf ein Massenpublikum zugeschnitten sind und deshalb ein gewisses Preisniveau nicht überschritten werden sollte. Aufwändigste Ausstattungen wie bei manchen Fantasy-Flight-Spielen scheinen mir hier undenkbar. Andererseits ist doch sehr viel machbar bei einem so großen Verlag. Man sollte als Autor die Schere im Kopf auch mal zügeln. Vielleicht kann genau der Umgang mit dem ungewöhnlichen Material ein großer Pluspunkt für ein Spiel sein. Idealerweise hat man schon mal eine Variante B im Kopf. Denn die opulenteste Version dürfte wohl nur in den seltensten Fällen umgesetzt werden.

Im Anschluss besprach ich mit André Maack eine Spielregel. Hier zeigte sich für mich wieder einmal, wie wichtig einerseits ein durchgehend gleiches Benennen von gleichen Vorgängen oder Teilen ist; andererseits die Notwendigkeit, am Anfang der Regel alles Material zu benennen. Dies schafft überhaupt erst das Vokabular, an welches man sich dann halten soll. Wichtig ist hierbei nicht nur das Benennen der einzelnen Teile, sondern aller spieltechnisch relevanten Dinge auf Karten, Plättchen oder Plan. Dies heißt nicht, dass alle Einzelheiten schon erklärt werden müssen, bevor der Ablauf geklärt ist. Im Gegenteil. Gerade bei Karten finde ich es effektiver, gewisse Bereiche schlicht als „Funktion“ zu bezeichnen (im Gegensatz zu Preis oder Punkte). Diese Funktionen können dann in einem Anhang erklärt werden. Natürlich stellt sich bei einem Spiel, das zu einem großen Teil von ebendiesen Kartenfunktionen lebt, die Frage, wie viel davon in die Beschreibung des Ablaufs einfließen soll. Genau dieses Problem hatte sich hier ergeben. Es wurde eine Mischform gewählt, um ein weiteres großes Problem von Spielregeln zu umgehen. Den Konflikt zwischen Vermittlung des Spielkonzepts einerseits und Nachschlagewerk während des Spiels andererseits. Natürlich wäre es konsequenter gewesen, gewisse Dinge in den Anhang zu packen, allerdings hätte man dann ohne das Durchackern sämtlicher Karten kaum das Spiel begriffen. Um trotzdem noch als Nachschlagewerk zu funktionieren, waren nun gewisse Dinge, obwohl sie bereits im Fliesstext geklärt wurden, auch im Anhang zu finden, wo man danach sucht.

Am Nachmittag wurde gespielt. Im Schrank der Redaktion warteten etwa 30 Prototypen auf eine erste Beurteilung, weitere zehn lagen im Fach „2. Runde“ und wollten genauer erkundet werden. Immerhin sieben Prototypen fanden an diesem Nachmittag den Weg auf den Tisch. Drei der Spiele waren Juniorversionen zu einem erfolgreichen Spiel aus dem Programm. Es war sehr interessant zu sehen, wie aus der gleichen Grundaufgabe drei im Charakter sehr unterschiedliche Spiele entstanden.

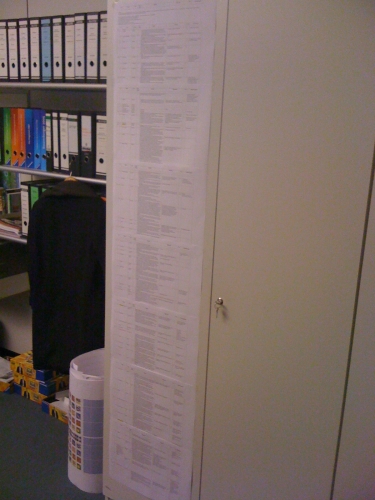

Zum Schluss des Tages konnte ich noch Philipp Sprick bei der Überprüfung eines Materialproblems über die Schulter schauen. Für die zweite Auflage des Spiels „Schlag den Raab“ war eines der vielen Teile vom Zulieferer nicht in der freigegebenen Qualität geliefert worden. Es galt auszuprobieren, ob dies hinderlich für das Funktionieren des Spiels war. Es zeigte sich, dass es die drei betroffenen Spiele der Spielesammlung zwar nicht verunmöglichte, jedoch erheblich erschwerte, was nicht im Sinne der Entwickler war. So war nun abzuschätzen, welche anderen Lösungen in Frage kämen und welche von der Kostenseite her vertretbar wären. Glücklicherweise gab es bei der ersten Auflage dieses Problem nicht, so dass wenigstens ein minimales Zeitfenster für Korrekturen da war. Die erste Auflage wurde zu dieser Zeit gerade in Tschechien gefertigt. Angesichts der Fülle an teilweise ungewöhnlichem Material in dem Spiel wagte ich mir gar nicht auszumalen, welcher Aufwand allein die Auswahl des Materials bedeutete, ganz zu schweigen von der inhaltlichen Entwicklung. Über 30 Spiele enthält die Box. An sich schon eine ganze Menge. Aber es standen noch viel mehr zur Auswahl, wie ein über zwei Meter langer Ausdruck einer Tabelle an einem Schrank verriet. Eine Herkulesarbeit für den Redakteur.

Donnerstag: Von Bastelstuben, Qualitätskontrollen und Spritzgussteilen

Ich erhielt in einem Einführungsgespräch Einblick in den Bereich Arts and Crafts. Zu diesem gehören sämtliche Kreativprodukte, sowie die Experimentierkästen. Hier war vor allem interessant zu erfahren, dass die meisten dieser Produkte im Haus durch die Redakteure entwickelt werden, insbesondere im Bereich der Experimentierkästen mit fachlicher Unterstützung. Im Gegensatz zu den Spielen steht hier nur selten der Vorschlag eines externen Autoren am Anfang. Entsprechend sieht die Redaktion aus wie eine Bastelstube.

Den zweiten Termin an diesem Tag hatte ich bei der technischen Produktentwicklung. Dieser gewährte mir einige höchst interessante Einsichten in die technische Seite der Spieleproduktion. Hier nur einige Ausschnitte aus dem Erfahrenen:

Ich hatte bereits über die Vorteile von größeren Auflagen beim Druck gesprochen. Ein anderer Faktor, der mir diesbezüglich immer wieder begegnet war, ist das Stanzwerkzeug für die Kartonteile. Auch hier stünden bei kleinen Auflagen die Fertigungskosten für das Werkzeug in keinem Verhältnis zur Stückzahl. Ich erfuhr nun, wie ein Stanzwerkzeug hergestellt wird. Wenn das Layout des Druckbogens und damit der Stanzungen feststeht, nimmt man ein mehrfach verleimtes Holzbrett, in das via Laser Kerben geschnitten werden. In diese Kerben werden in Handarbeit Stücke von Bandstahl eingesetzt. Diese sind an der Oberseite scharf angeschliffen. Eine solche Stanzform reicht für etwa 50000 Stanzvorgänge, bis sie nicht mehr scharf genug ist.

Ein weiteres Faktum betraf den Druck: Um die Druckbögen möglichst zur Gänze auszunützen, werden Teile von verschiedenen Produkten auf demselben Druckbogen untergebracht. Die Zusammenstellung dieser Druckbögen übernimmt ein Mensch. Der Computer ist trotz allem Fortschritt noch nicht gut genug, wenn es um die optimale Platzierung verschiedener Formen auf möglichst kleinem Raum geht. Natürlich kann Material, das besondere Drucktechniken benötigt, nicht auf anderen Bögen untergebracht werden. Ein Faktor der solche Techniken weiter verteuert.

Ein sehr wichtiger Punkt in der technischen Produktentwicklung ist die Produktsicherheit. Jedes Teil, jede Farbe und jedes Material wird intensiven chemischen und mechanischen Tests unterzogen. Da Ravensburger auf diesen Punkt besonderen Wert legt, werden die einschlägigen EU-Normen durch hauseigene Normen verschärft. Dies ist ein Zeit- und Kostenfaktor. So erstreckt sich beispielsweise allein der chemische Test für ein Kunststoffteil über 4 Wochen.

Am Beispiel der Schatztruhe aus „Wer War‘s?“ wurde die parallele Entwicklung von Spiel und Produkt verdeutlicht. Bei Spielen, die Elektronikkomponenten nutzen, tritt dieses Problem besonders hervor, da die Elektronik sehr aufwändig in der Entwicklung ist. So ist ein frühes Einbinden der technischen Seite unabdingbar. Gleichzeitig muss die Spielmechanik an einem gewissen Punkt stehen, da die Elektronik aus Kostengründen nicht mit programmierbaren Chips arbeitet, sondern mit fest verlöteten Schaltkreisen. Sobald diese produziert sind, lässt sich dort nichts mehr ändern.

Die Schatztruhe ist auch ein gutes Beispiel für ein aufwändiges Spritzgussteil. Die Gestaltung für ein solches wird zuerst in der hauseigenen Designabteilung auf Papier gebracht. Die vier bis fünf verschiedenen Ansichten werden dann nach China geschickt, wo das Teil in 3D geschnitzt wird. Es folgen mehrere Zyklen von Rückmeldungen und Verbesserungen bis schließlich eine Gussform entsteht. Diese besteht aus zwei Teilen, die sandwichartig aufeinander zu liegen kommen und eventuell einem Stempel, der in den Hohlraum hineingedrückt wird. Da sich das fertige Teil aus der Form lösen muss, sind nur Teile möglich, die keine Hinterschneidungen haben, es darf also nichts um die Ecke gehen.

Freitag: Von der Nadel im Heuhaufen, Testspielern und Plausibilität

Nach diesem äußerst spannenden Vortrag war der Donnerstag auch schon wieder vorbei und bereits stand der letzte Tag meines Praktikums vor mir. Dieser war nebst einigen Tests und Gesprächen vor allem geprägt durch einen ausführlichen Vortrag von Lothar Hemme zu den spezifischen Abläufen bei der Entstehung eines Spiels bei Ravensburger.

Am Anfang werden durch Analysen der Vergangenheit die schon erwähnten Suchfelder erstellt. Das Problem dieser Suchfelder liegt auf der Hand. Als rein reaktive Gefäße haben Produkte mit großem Innovationsgrad kaum Platz in ihnen. So machen denn die Suchfelder zwar einen großen Teil des späteren Programms aus, daneben gibt es aber auch Raum für Spiele die in kein Suchfeld passen, aber trotzdem überzeugen.

Auf Autorentreffen, Messen und via Agenturen machen sich die Redakteure auf die Suche nach der Nadel im Heuhaufen. Lothar Hemme machte hier auf einen Punkt aufmerksam, der mir sehr bedenkenswert scheint: Wer einem Redakteur ein Spiel vorstellt, sollte dies nicht tun, indem er wie an einem Spielabend die Regel erklärt. Vielmehr sollte ich mir als Autor überlegen, WARUM meine Idee gut, interessant, neu und spannend ist. Eine Zusammenfassung dieser Dinge und der wichtigsten Konzepte des Spiels in fünf Minuten ist ein besserer Einstieg in die Vorstellung eines Spiels. Nach diesen fünf Minuten kann dann immer noch eine detailliertere Vorstellung der Regel oder sogar ein Anspielen folgen. Es kann aber sein, dass ein Redakteur nach diesen fünf Minuten bereits sagen kann, dass ihn das Spiel nicht interessiert. Dies kann vielfältige Ursachen haben und heißt nicht zwingend, dass das Spiel nichts taugt. Man bedenke Faktoren wie die Suchfelder. Wenn ich dem Redakteur eine schnelle erste Entscheidungsgrundlage biete, ist beiden Seiten geholfen. Der Redakteur kann bei nicht vorhandenem Interesse weiterziehen, was für den Autor den Tisch wieder frei macht für andere Redakteure, die vielleicht mehr Interesse zeigen.

Der Weg des Prototypen nach Ravensburg ist aber nur die erste von mehreren Hürden, die zu nehmen ist. Zirka 150 bis 200 Spiele werden jährlich von der Redaktion näher geprüft, davon werden letztlich etwa 30 publiziert. In der Redaktion wird also kräftig weiter ausgesiebt. In einer ersten Runde wird das Spiel von den Radakteuren gespielt. Sollte hierbei weiteres Interesse geweckt werden, wird der Kreis etwas geöffnet und weitere Mitspieler im Haus gesucht. Spiele, die auch hier bestehen können, werden an externe Testgruppen gegeben. Diese beantworten nach dem Spielen einen Fragebogen, der primär auf drei Fragen abzielt: Macht es Spaß?, Gibt es einen Wiederholungsreiz? Sowie: Hat das Spielgeschehen eine gewisse Plausibilität? Besonders diesen letzten Punkt finde ich nebst den zwei ersten offensichtlichen Fragen spannend. In der Entwicklung zu fragen, ob die Mechanismen eine in sich stimmige Logik haben und die Spieler auch nachvollziehen können, was sie tun und wieso, ist sicher ein gutes Denkmuster, an dem man die Qualität eines Spieles messen kann.

Geht ein Prototyp positiv aus all diesen Tests hervor, stellt sich die Frage, ob das Spiel überhaupt zu einem vernünftigen Preis produzierbar ist, und wenn nein, ob durch Abstriche im Material das Spielgefühl immer noch gegeben ist. An diesem Punkt fließen die Fragestellungen, von denen ich bei der technischen Produktentwicklung berichtete, ein. Zudem ist dies der Moment, nochmals einen Blick auf die Suchfelder zu werfen und die längerfristige Programmgestaltung nicht aus den Augen zu verlieren. Verlaufen alle diese Prüfungen positiv, wird dem Autoren ein Vertrag angeboten.

Haben sich die Vertragspartner gefunden, beginnt die Arbeit am Produkt. Natürlich kann in dieser Phase auch noch an mechanischen Fragen gearbeitet und gefeilt werden. Parallel werden Entscheidungen über Titel und Welt gefällt, Grafiken erstellt, Texte verfasst, Regeln geschrieben und das Marketing aufgegleist. Schließlich, etwa zwei Jahre nach dem Sichten des Prototypen, kommt das Spiel in den Handel, wo es versucht, sich gegen die wachsende Konkurrenz durchzusetzen.

So endete eine großartige Woche in Ravensburg. Dieser Bericht kann natürlich nur einen winzigen Ausschnitt der Fülle an Informationen wiedergeben, die ich in dieser Woche erhalten hatte. Ich möchte allen bei Ravensburger ganz herzlich für die Freundlichkeit und Offenheit danken, die ich dort erleben durfte.

Spielautorentagung Weilburg

Als erster Stipendiat hatte ich die Gelegenheit an der Spieleautorentagung in Weilburg teilzunehmen. Weilburg bietet eine große Auswahl an Vorträgen und Workshops. Am Samstagabend finden außerdem Spontanworkshops statt. Dort können beliebige Themen als Workshop angeboten werden. Wenn sich genügend Teilnehmer für das Thema interessieren, findet der Workshop statt. Nach dem Wochenende werden zu allen Angeboten Berichte in einer Publikation zusammengefasst.

Als Stipendiat soll ich zu jeder Station einen Bericht verfassen. Weil es mir wenig sinnvoll erschien, die gehaltenen Vorträge und Workshops aus Weilburg selber zu paraphrasieren, wenn dies in der Publikation wesentlich besser geschieht, meldete ich mich innerhalb eines Spontanworkshops zum Schreiben des Berichts für die Publikation. Anstatt eines Berichtes über Weilburg insgesamt gibt es hier also ein konkretes Beispiel für das, was in Weilburg geleistet wird.

Wer mehr über die Fachtagung erfahren möchte, den verweise ich auf die Homepage: www.fachtagung-spieleautoren.de

Dort gibt es viele Informationen zu dieser wirklich wertvollen und empfehlenswerten Veranstaltung. Außerdem können dort die Publikationen der vergangenen Veranstaltungen bestellt werden.

Nun wünsche ich eine interessante Lektüre mit diesem Vorabdruck aus der nächsten Publikation:

Spontanworkshop „Prototypen für elektronische Spiele“

Einleitung

Einleitung

Dieser Spontanworkshop entstand aus einem Angebot von Heinrich Glumpler. Er entwickelte zusammen mit Marco Teubner ein Spiel für den im Herbst 2010 erschienenen TIPTOI (siehe unten). Von den ca. 15 Teilnehmern sei außerdem André Maack erwähnt. Durch seine Tätigkeit als Redakteur bei Ravensburger hat er einen direkten Einblick in die Entwicklung elektronisch unterstützter Brettspiele. Beide haben wesentliche Informationen für diesen Workshop beigetragen.

Der Workshop befasste sich vorwiegend mit zwei Themenfeldern:

– Was kann Elektronik im Spiel und welche Systeme es gibt?

– Wie kann man solche Spiele entwickeln, testen und schließlich einem Verlag anbieten?

Was kann Elektronik im Spiel?

Die erste Frage, die sich stellt ist: Lohnt es sich? Wieso sollte man Elektronik überhaupt in einem Brettspiel einsetzen? Was kann die Elektronik leisten, um tatsächlich einen Mehrwert zu generieren und nicht bloßer Schnickschnack zu bleiben? Es ist relativ offensichtlich, dass sie Dinge leisten kann, die sonst nicht möglich sind. Elektronik um ihrer selbst Willen einzusetzen, macht dagegen keinen Sinn. Bevor wir uns mit der Machbarkeit und den vorhandenen Systemen auseinander setzen, sollten wir uns grundsätzlich fragen, was Elektronik in einem Brettspiel ermöglichen könnte.

Verdeckte Information

Elektronik ist hervorragend dazu geeignet, Informationen nicht nur zu verwalten, sondern sie auch bis zu einem gewissen Grad verdeckt zu halten und sie teilweise oder Stück für Stück bekannt zu machen. Zwar gibt es viele Spiele, in denen Information verdeckt ist, allerdings braucht es immer einen Spieler, um die Interaktion mit dieser verdeckten Information zu ermöglichen. Dieser muss zu gegebener Zeit die ihm zur Verfügung stehende verdeckte Information preisgeben, um ihren Einfluss auf das Spiel geltend zu machen.

Der „Mister X“-Spieler bei SCOTLAND YARD führt seine Züge verdeckt aus, muss sich jedoch von Zeit zu Zeit zu erkennen geben. Zudem muss er wahrheitsgemäß Auskunft über seinen Standort geben, wenn er gefasst wurde. Bei OHNE FURCHT UND ADEL wählen die Spieler ihre Rolle verdeckt, müssen sich aber beim Aufruf der Rolle melden. Bei so genannten Dungeoncrawlern (z.B. DESCENT) obliegt es oft einem Spieler, die Gegner zu steuern, Räume aufzudecken und gegen die Helden zu agieren. Die Beschaffenheit des gesamten Dungeons ist oft nur diesem Spieler bekannt, und er muss bei Durchschreiten einer Tür die Informationen über den neuen Raum preisgeben.

Elektronik im Spiel kann hier ganz andere Abläufe ermöglichen. In Spielen, in denen ein Spieler gegen alle anderen agiert, kann die Elektronik diese Rolle übernehmen. Sie stellt somit allen Spielern eine Aufgabe, welche in Konkurrenz oder kooperativ gelöst werden muss. In einem Dungeoncrawler könnten alle Spieler einen Helden darstellen und gegen das Spiel handeln.

Es ist denkbar, dass die Spieler geheim ihre Züge planen, die Elektronik diese auswertet und das Ergebnis bekannt gibt, ohne dass die Spieler offen legen müssten, welchen Anteil sie an diesem Ergebnis haben. Das Spiel „Tortenschlacht“ aus der Spielesammlung YVIO PARTYTIME geht in diese Richtung. Die Spieler legen verdeckt Karten aus, mit denen sie Torten werfen, abwischen, ablenken oder Effekte verstärken können. Liegen alle Karten aus, gibt die Elektronik das Ergebnis bekannt.

Ebenso können Regeln verdeckt sein. So wissen die Spieler vielleicht von einer Wechselwirkung zwischen zwei Faktoren, sind jedoch nicht über den genauen Zusammenhang informiert. Bei OCTAGO wissen die Spieler zwar, dass sie mehr Elemente auf einem Feld finden je länger dieses oder ähnliche Felder nicht betreten wurden, kennen jedoch nicht den genauen Algorithmus, nach dem diese Elemente ausgelegt werden. Wenn die Spieler eine Regel zur Gänze nicht kennen, so könnte sie dazu genutzt werden, das Spiel im Charakter auf die Handlungen der Spieler reagieren zu lassen. Vielleicht passt das Spiel den Schwierigkeitsgrad automatisch der Spielstärke der Spieler an, ohne dass diese etwas davon bemerken.

Ebenso können Regeln verdeckt sein. So wissen die Spieler vielleicht von einer Wechselwirkung zwischen zwei Faktoren, sind jedoch nicht über den genauen Zusammenhang informiert. Bei OCTAGO wissen die Spieler zwar, dass sie mehr Elemente auf einem Feld finden je länger dieses oder ähnliche Felder nicht betreten wurden, kennen jedoch nicht den genauen Algorithmus, nach dem diese Elemente ausgelegt werden. Wenn die Spieler eine Regel zur Gänze nicht kennen, so könnte sie dazu genutzt werden, das Spiel im Charakter auf die Handlungen der Spieler reagieren zu lassen. Vielleicht passt das Spiel den Schwierigkeitsgrad automatisch der Spielstärke der Spieler an, ohne dass diese etwas davon bemerken.

Verdeckte Informationen können auch den Spielinhalt generieren, wenn es darum geht, diese aufzudecken. Wie in klassischen Deduktionsspielen könnte es Aufgabe der Spieler sein, bestimmte Informationen zu erhalten. Die Art und Weise, wie dies geschieht, kann durch Elektronik natürlich stark vom klassischen Kartentausch abweichen.

Geschichten erzählen

Ein Spiel kann mit Hilfe von Elektronik mehr auf das Element „Geschichten erzählen“ setzen. Im klassischen Brettspiel müssen sämtliche Situationen antizipiert werden können, da die Spieler diese Situation selber am Brett darstellen müssen. Bei Unterstützung durch Elektronik gibt es diesen Zwang nicht. Sie kann die Spieler mit einer neuen Situation konfrontieren, welche so nicht vorhersehbar war. Gemeint ist nicht das bloße Ersetzen von Ereigniskarten durch die Elektronik, sondern ein tatsächliches Handeln. Dieses kann Bezug nehmen auf Handlungen der Spieler, ohne dass diese sämtliche dahinter stehenden Zusammenhänge kennen müssen. Daraus ergibt sich auch eine mögliche Interaktion mit Charakteren, die durch das Spiel gesteuert werden. Diese können verdeckte Handlungsschemata haben, die auf den Input der Spieler reagieren, jedoch nicht notwendigerweise vorhersehbar sein müssen. So können Spieler gezwungen werden, ihre Entscheidung mehr auf emotionalen, sich aus der Situation ergebenden Faktoren zu treffen und nicht einzig aufgrund von eher mathematischen Wenn-dann-Überlegungen.

Zeitmessung

Zeitmessung

Die Elektronik hat die Fähigkeit, die Zeit zu messen, ohne dass ein Spieler auf eine Sanduhr oder Ähnliches Acht geben müsste. Das allein wäre noch nicht eine Elektronikkomponente wert, allerdings gibt es auch hier wieder die Möglichkeit der verdeckten Information. Vielleicht wissen die Spieler nur, dass die Zeit auslaufen kann, allerdings nicht, wann genau. Vielleicht kann dieses Zeitkonto durch Handlungen im Spiel beeinflusst werden. Außerdem könnten bestimmte Vorgänge nur innerhalb bestimmter Zeitfenster möglich sein, so dass Timing einen sehr viel größeren Stellenwert erhält. Komplexe Mechanismen wie Preisschwankungen anhand mehrerer Faktoren ließen sich gar in Echtzeit abbilden.

Verwaltung

Die Elektronik kann bestimmte Verwaltungsaufgaben sehr viel effizienter wahrnehmen. Die schon erwähnte „Tortenschlacht“ wäre theoretisch auch ohne Elektronik machbar, allerdings würde die Auswertung jeder Runde einiges länger dauern, als das Auslegen der Karten. So würde der Spielfluss massiv gehemmt und wohl auch der Charakter eines locker-leichten Spaßspiels zerstört. Man denke nur an die etwas aufwändige und Armkrämpfe verursachende Auswertung in MEIN NAME IST HASEELCH.

Das Errechnen komplexer Wechselwirkungen erledigt die Elektronik ebenfalls viel leichter. In einem Wirtschaftsspiel können normalerweise Preisschwankungen nur anhand von wenigen Faktoren erfolgen. Alles andere würde zu mühsamer Verwaltung führen. Mit der Unterstützung von Elektronik sind Systeme denkbar, in denen sehr viel komplexere Faktoren Einfluss auf die Preisschwankungen haben. Das stetige Anpassen oder Errechnen der Preise würde die Elektronik übernehmen Auch als mühsam empfundene Mathematik kann die Elektronik problemlos übernehmen. So würde beispielsweise bei GOLDBRÄU das Errechnen der Aktienwerte entfallen. Das flotte Spielgeschehen würde nicht mehr überschattet von einer Auswertung, in der die Spieler mehrfach sieben Neuntel von 57 und ähnlich uneingängige Operationen durchführen müssen.

Für 1830 und andere Spiele der 18xx-Serie gibt es eine derartige Unterstützung in Form eines Computerprogramms, welches parallel zum Spiel läuft. Dort bringt dies eine signifikante Verringerung der Spielzeit.

Audioausgabe

Audioausgabe

Oft verfügt Elektronik über die Möglichkeit der Sprach- und Tonausgabe. Dies ermöglicht den Abbau einer der größten Hürden, die Spiele haben: das Regellesen. Mit Elektronik und Sprachausgabe erklärt sich das Spiel bei Bedarf einfach selbst. Der Vorteil liegt auf der Hand. Das Spiel kann vom Kunden ausgepackt und sofort gespielt werden. Auch dem immer wiederkehrenden Wunsch nach dem „Einfach mal losspielen“ kann stattgegeben werden. Die Elektronik kann die Spieler in einer Einführungspartie begleiten, immer wieder Tipps geben und diese nach und nach, bis auf das Maß des normalen Spieles, reduzieren.Darüber hinaus kann eine Tonausgabe zur Schaffung von Stimmung genutzt werden. Charaktere, denen man begegnet (siehe oben), können von Schauspielern gesprochen werden, um diese mit Leben zu füllen.

Auch akustische Informationen können zum hauptsächlichen Spielinhalt werden. Vielleicht muss anhand von Geräuschen erkannt werden, was zu tun ist: Wenn beispielsweise ein Dieb auf der Flucht Geräusche verursacht, wie bei WO WAR‘S?. In THINX müssen verschiedenste Logikrätsel anhand von akustischer Information gelöst werden.

Schiedsrichter

Die Elektronik kann als neutrale Instanz dienen. Wenn zu ermitteln ist, wer schneller war, kann dies die Elektronik zweifelsfrei feststellen. Ein Prinzip, wie es seit Jahren in diversen Gameshows in Form des Buzzers angewendet wird.

Auch wenn es um das Ermitteln eines Zufallsergebnisses geht, kann dieses an die Elektronik als neutralen Teilnehmer ausgelagert werden. Zumal diese wesentlich komplexere Zufallsergebnisse als die Zahlen von eins bis sechs liefern kann.

Probleme bei Elektronik im Spiel

Neben all diesen durchaus interessanten Möglichkeiten gilt es, die Probleme nicht außer Acht zu lassen. Wie in jedem Mechanismus oder Spielelement schlummern auch in den elektronischen Möglichkeiten Gefahren, die sich auf das Spielgefühl negativ auswirken.

Probleme mit der Sprachausgabe

Es ist zwar toll, dass mir das Spiel die Regeln erklärt, jedoch kann ich in diesen Regeln nicht nachschlagen, wenn mir ein Detail entfallen ist.

Audioeffekte beleben zwar die Stimmung, können jedoch schnell nerven, insbesondere wenn sie sich zu sehr wiederholen. Auch die Möglichkeit, diese zu überspringen, behebt dieses Gefühl nicht gänzlich, da man nun ständig die „Weiter“-Taste drücken muss.

Die generelle Gefahr bei akustischen Informationen ist, dass die Kommunikation unter den Spielern, die sonst ein prägendes Merkmal des Brettspiels ist, eingeschränkt bis unterbunden wird. Schließlich will oder darf man nicht verpassen, was die Elektronik von sich gibt.

Systembedingte Probleme

Systembedingte Probleme

Ein Zurücknehmen von Zügen ist meist unmöglich. In Runden, die dies normalerweise erlauben, kann dies als störend empfunden werden.

Solange kein System existiert, das immer über die Position von allen Materialien informiert ist, besteht die Gefahr von Unterschieden zwischen der Spielsituation, die sich auf dem Brett präsentiert und der, welche die Elektronik gespeichert hat. Schnell kann vergessen werden, einen Gegenstand zu nehmen oder abzugeben. Will man diesen dann nutzen, verweigert dies die Elektronik, da man diesen Gegenstand gar nicht mehr besitzt. Dies mag zwar den korrekten Spielablauf wiedergeben, trotzdem hatte der Spieler mit der Nutzung des Gegenstandes gerechnet. Wird ihm diese nun verweigert, führt dies zu Irritationen. Im Extremfall verkündet die Elektronik den Sieg eines Spielers, da er nun die vier zum Spielgewinn benötigten Gegenstände gesammelt habe, obwohl dieser nur drei Gegenstände vor sich ausliegen hat. Auch hier mag dies zwar korrekt sein, dürfte sich aber gewiss seltsam anfühlen.

Ein ähnliches Systemproblem besteht darin, dass die Elektronik, je nach Beschaffenheit von Technik und Spiel, nicht weiß, wer am Zug ist. Dies passiert dann, wenn Anfang und Ende eines Zuges durch Elemente bestimmt werden, die nicht unter Kontrolle der Elektronik stehen. Man kann die Elektronik so programmieren, dass sie die Spieler jeweils zu ihrem Zug auffordert. Dies kann jedoch schnell als Herumkommandieren empfunden werden. Eine andere Lösung bestünde darin, dass sich ein Spieler jeweils zu seinem Zug anmeldet. Wenn dies jedoch als genau das kommuniziert wird, ist es ebenso unbefriedigend und kann schnell vergessen werden (drücke ERST eine Taste und mache DANN deinen eigentlichen Zug). Wenn es aber gelingt, diese Handlung des Anmeldens in eine Spielhandlung einzuflechten, welche klar einem Spieler zugeordnet werden kann, wird sie nicht mehr als solche empfunden. Der Spieler merkt mitunter gar nicht, dass er sich gerade für seinen Zug angemeldet hat. Mit dem TIPTOI (siehe unten) wäre es beispielsweise denkbar, dass jeder Spieler über ein eigenes Tableau verfügt, auf dem er seine folgende Aktion auswählt. So erkennt der Stift nicht nur, welche Aktion der Spieler durchführen möchte, sondern auch welcher Spieler dies tun möchte.

Probleme mit verdeckter Information

Probleme mit verdeckter Information

Ein großes Problem dürfte für gewisse Spieler die verdeckte Information darstellen. Wie wir oben gesehen haben, ist diese eine der großen Stärken von Elektronik. Allerdings muss man bedenken, dass Brettspieler eben Brettspieler sind, WEIL sie lieber Brett- als Computerspiele spielen. Die Antizipation von Situationen stellt für viele gerade den Reiz des Spielens dar. Lagert man zu viele Dinge in die Elektronik aus, könnten sich die Spieler eventuell nicht mehr angesprochen fühlen. Ein mehr an Komplexität bei der Ermittlung einer Preisschwankung etwa kann schnell umschlagen und als beliebig empfunden werden. Gerade durch die Erhöhung der Komplexität und der damit einhergehenden Undurchschaubarkeit kann der Eindruck einer unkontrollierbaren Zufallsentscheidung entstehen. Dieses Gefühl wird weiter verstärkt, je mehr Faktoren nicht nachvollziehbar sind.

Es gilt also, den Kipppunkt im Auge zu behalten, in dem Komplexität so weit fortschreitet, dass sie als Zufall wahrgenommen wird. Gerade in strategisch angelegten Spielen muss der Spieler eine ausreichende Entscheidungsgrundlage haben. Er muss wissen, dass sich der Preis durch diese oder jene Entscheidung eher in diese oder jene Richtung verändert, auch wenn er nicht ganz genau sagen kann, wie viel. Hier liegt ein großer Knackpunkt. Bei allen elektronisch gestützten Brettspielen muss ich nicht nur einen zwingenden Grund für die Elektronik haben. Ebenso sollte man sich fragen, ob das Konzept nicht lieber gleich als reines Computerspiel umgesetzt werden sollte. Ein Hybrid kann nur funktionieren, wenn beide zusammengeführten Teile zwingend sind.

Welche Systeme gibt es?

Nach diesen Betrachtungen zu den theoretischen Möglichkeiten sollten wir einen Blick auf am Markt vorhandene Systeme richten. Da die Entwicklung eines elektronisch unterstützten Spiels naturgemäß sehr aufwändig ist, macht es kaum Sinn, Vorgänge in ein Spiel einzubauen, die mit der aktuellen Technik nicht umsetzbar sind.

KING ARTHUR / DIE INSEL

KING ARTHUR / DIE INSEL

Diese beiden Spiele von Ravensburger nutzen das gleiche technische Prinzip. Im Zentrum steht eine elektronische Steuereinheit. Diese ist fest mit dem Spielplan verbunden. Im Spielplan befinden sich Leiterbahnen, die von der Elektronik zu den Spielfeldern und zu Feldern mit den möglichen Handlungen führen. Die Spielfiguren sind leitend. Ist ein Spieler am Zug, berührt er seine Figur und gleichzeitig das Feld mit der Handlung, die er durchführen möchte. Über den Körper des Spielers wird ein Stromkreis geschlossen. Die Elektronik erkennt nun Standort und Handlung. Außerdem verfügt die Elektronik über eine Audioausgabe.

Die Technik ist sehr beeindruckend, hat aber ein paar Nachteile. Zum Schließen des Stromkreises braucht der Spieler mindestens leicht feuchte Hände. Der Hersteller empfahl vor dem Spiel die Hände einzucremen. Außerdem bedingen die vielen Leiterbahnen, sowie die feste Verbindung von Elektronik und Spielplan, dass dieser ungefaltet bleibt. Daraus resultiert eine etwas überdimensioniert wirkende Schachtel.

Schließlich lässt das Faktum, dass in den letzten fünf Jahren kein Spiel für dieses System erschienen ist, vermuten, dass im Moment keine Spiele mehr hierfür entwickelt werden. Dies dürfte wohl auch Kostengründe haben, da das System, wie gesagt, technisch beeindruckt, aber aufwändig ist. Was nicht heißen muss, dass nie wieder ein solches Spiel erscheint. Technische Komponenten haben ja einen gewissen Preisverfall, und was heute noch zu teuer ist, ist morgen vielleicht schon spottbillig. Dies sind jedoch reine Mutmaßungen.

WER WAR‘S? / WO WAR‘S?

WER WAR‘S? / WO WAR‘S?

Ebenfalls bei Ravensburger erschienen diese zwei Spiele. Ihnen gemein ist, dass die Elektronik vom restlichen Spiel getrennt ist. Es gibt ein normales Brett mit normalen Figuren und daneben eine elektronische Einheit, die in der einen oder anderen Form Einfluss auf das Spiel nimmt. Im Falle von WER WAR‘S? finden sich auf der elektronischen Einheit 15 Tasten, die Orte und Handlungen repräsentieren. Von den Funktionen her wären dieselben Mechanismen denkbar wie bei KING ARTHUR oder DIE INSEL, nur dass hier Ort und Handlung in einer zentralen Einheit eingegeben werden müssen. Zudem weiß die Elektronik hier nicht, WER handelt.

Bei Wo War‘s? dient die Elektronik als Würfelersatz und bewegt zudem einen unsichtbaren Dieb über das Feld. Auf jedem Feld hören die Spieler einen akustischen Hinweis. Es gilt den Dieb zu fassen. Hier gibt es sehr viel weniger Eingaben in die Elektronik seitens der Spieler. Trotzdem ist die Elektronik zentrales Element des Spiels.

Die beiden Spiele zeigen, was momentan machbar ist. Eine allein stehende Elektronik ist sicher sehr viel billiger herzustellen als eine mit dem Brett verkabelte. Diese Systeme sind zwar nicht ganz so beeindruckend wie ein Spiel, das weiß, welche Figur wo ist, trotzdem können sie überzeugen. Die Frage, wie das Interface gestaltet wird, ist sicher ein zentrales Thema in der Entwicklung. Besteht doch die Gefahr, das Spiel letztlich als zwei Teile und nicht als eine Einheit wahrzunehmen. Da die Elektronik hier sehr viel weniger Informationen hat, stellen sich viel stärker die oben beschriebenen systembedingten Probleme. Es ist zu erwarten, dass es auch in Zukunft hin und wieder Spiele nach diesem Prinzip geben wird, zumal solche Systeme in den vergangenen Jahrzehnten immer mal wieder auftauchten. Zu nennen wären etwa DARK TOWER (ATLANTIS) und HEISSE SPUR.

TIPTOI

In Nürnberg 2010 wurde der TIPTOi von Ravensburger vorgestellt, im Herbst gleichen Jahres wird er in die Läden kommen. Es handelt sich um eine stiftförmige elektronische Einheit. Diese erkennt, wo man sie aufgesetzt hat. Der Stift nutzt dabei für den normalen Betrachter unsichtbare winzige Nummern, die zusätzlich zur normalen Druckebene aufgebracht sind. Er liest bei Kontakt die der Fläche zugeordnete Nummer und kann sich mit ihrer Hilfe eindeutig verorten. Neben dieser Hauptfähigkeit hat der Stift eine Audioausgabe zur Kommunikation mit den Spielern. Interessant ist auch, dass es sich um eine nur einmal zu erwerbende elektronische Einheit handelt. Weitere Spiele können ohne Stift zugekauft werden, sprich: günstig. Die Daten hierfür kann der Stift über einen USB-Anschluss aus dem Internet laden.

Das Interface erhält durch die Stiftform eine intuitive Komponente. Allerdings stellen sich sicher auch hier systemische Probleme: Wie wird damit umgegangen, dass der Stift weiter gereicht werden muss? Auch diese Elektronik weiß nicht automatisch, wo sich bestimmte Materialien befinden und wer am Zug ist. Andererseits erlaubt die Mobilität der Elektronik sicherlich neue Konzepte.

YVIO

YVIO

Kurz nach der Fachtagung in Weilburg meldete Public Solution, Hersteller der YVIO-Konsole und deren Spiele, Insolvenz an. Ob sich eine andere Firma, beispielsweise ein Spielverlag, dem System annimmt, ist zur Zeit der Verfassung dieses Berichts vollkommen offen. Wir wollen hier trotzdem auf dieses System eingehen, da es veranschaulicht, welche beeindruckenden Funktionen mit dem Stand der Technik möglich wären. Ob diese Möglichkeiten finanziert werden können oder welche anderen Gründe zu der Insolvenz geführt haben, soll hier nicht Thema sein.

Auch die YVIO nutzt das Konzept einer universellen Konsole. Die Elektronik wird demnach nur einmal erworben und ist nachher universell einsetzbar. Die Konsole wird auf den Spielplan gestellt, und rastet dort mittels einiger Löcher in einer fixierten Position ein. Auf diese Weise hat die Konsole Kontakt zu Leiterbahnen, die ins Spielbrett eingebracht sind und auf den Spielfeldern enden. Auf diese Spielfelder werden Spielsteine oder Karten gelegt, die über einen RFID-Chip verfügen. Diese Chips geben ein schwaches Funksignal ab und werden so von den Spielfeldern erkannt. Insbesondere weiß die Elektronik so nicht nur, DASS etwas auf dem Feld ist, sondern ganz genau, WAS.

Die Konsole selber verfügt über zwölf Tasten, mittels derer die Spieler mit der Konsole interagieren können, Beispielsweise Anweisung zu einer bestimmten Handlung geben. Zwischen diesen Tasten findet sich eine Art Display, bestehend aus etwa 100 Leuchtdioden. Auf diesem kann die Konsole diverse Informationen darstellen. Da die Konsole universell ist, sind Tasten und Display nicht bedruckt, jedem Spiel liegt eine feste Plastikfolie bei, die über Tasten und Display gelegt wird. So sehen die Spieler, wie welche Taste belegt ist und was genau auf dem Display angezeigt wird. Die Konsole verfügt zudem über den obligaten Audioausgang. Die Daten der Spiele werden mittels dem Spiel beiliegenden SD-Karten geladen oder können auch über USB-Eingang aufgespielt werden.

Rein technisch sind mit dieser Konsole fast alle Dinge möglich, die ein elektronisch gestütztes Brettspiel können soll. Insbesondere weiß die Konsole theoretisch über alle Spielmaterialien und deren Position Bescheid. Die bis zur Insolvenz erschienenen nicht ganz zehn Titel nutzen diese Möglichkeiten teilweise sehr beeindruckend. Schade, dass dem System kein längeres Leben vergönnt war.

iPad und andere Touch-Screens

Das iPad von Apple ist kurz nach der Tagung in Weilburg zumindest auf den amerikanischen Markt gekommen. Eine der ersten Apps, die angeboten werden, ist eine Umsetzung von SMALL WORLD. Es handelt sich dabei zwar nicht um ein elektronisch gestütztes Spiel, sondern um eine Computerumsetzung eines Brettspiels, trotzdem ist ein Detail bemerkenswert: Zum ersten Mal liegt ein elektronisches Seriengerät vor, welches zum Spielen flach auf den Tisch gelegt wird, ganz wie ein Spielplan. Rein theoretisch könnte so ein Multitouchscreen auch Spielmaterial erkennen, das auf ihm liegt. Ob dies das iPad kann, entzieht sich jedoch meiner Kenntnis. Auch ist der etwa A5 große Bildschirm des iPads sehr klein. Trotzdem könnte es sich zu einem Experimentierfeld mausern, was in punkto elektronischen Brettspielen möglich ist, zumal durch die Verbreitung auch die kritische Masse da wäre, um damit Geld zu verdienen. Zudem wird das iPad, allein durch seine Durchdringung und Marktmacht, starken Einfluss darauf haben, wie spätere Geräte dieser Art aussehen werden.

An verschiedenen Hochschulen und in den Forschungsabteilungen von mehreren Elektronikherstellern wird derweil am nächsten Schritt getüftelt: an Konzepten für ganze Spieltische. Diese verfügen alle über einen relativ großen Multitouchscreen, der mit darauf gelegtem Material in der einen oder anderen Art interagieren kann. Diese Projektstudien sind sicher sehr spannend, nur leider noch alles andere als serienreif. Doch dürfte ein solches Konzept in nicht all zu ferner Zukunft in Serie gehen und neue Möglichkeiten eröffnen.

Augmented Reality

Augmented Reality

Unter Augmented Reality oder Erweiterter Realität versteht man die Verschmelzung von realem Raum mit digitalen Inhalten – beispielsweise über ein Smartphone. So gibt es erste Versuche von Reiseführern, die mit Hilfe der GPS-Daten eines Geräts und dessen Kamera erfassen, welches Gebäude oder Kunstwerk den Nutzer interessieren und ihm direkt in das Kamerabild zusätzliche Informationen einspeisen. Auch das Geocaching kann als Augmented Reality bezeichnet werden. Hierbei handelt es sich um eine Art Schnitzeljagd mit digitaler Unterstützung. Es gilt, kleine „Schätze“ im Realraum zu finden. Als Hinweise dienen die GPS-Koordinaten des Verstecks. Es gibt auch „Schätze“ (so genannte Caches) die sich erst über mehrere Stationen finden lassen. Die erste Station gibt demnach nur einen Hinweis auf die nächste Station etc. Caches anlegen kann dabei jeder Nutzer, indem er einen Cache einrichtet und diesen auf der Homepage der Community veröffentlicht.

Das System nutzt gekonnt die Verbindung von realer Suche nach einem Versteck mit der Unterstützung durch digitale Medien. Zuerst wählt man sich im Internet einen Cache aus, dann sucht man diesen mit Hilfe der GPS-Daten. Dabei sind dann oft Rätsel zu lösen, wobei der mobile Zugang zu Wikipedia oder anderen Internetseiten hilfreich sein kann.

Augmented Reality hat sicher nicht mehr so viel mit Brettspielen zu tun, trotzdem finden hier reale und digitale Welt zusammen. Das Beispiel Geocaching zeigt, dass sich diese Techniken hervorragend für Spielformen eignen. Durchaus ein Feld, auf dem man als Spielautor unverbrauchte Ideen umsetzen kann.

Wie entwickelt man elektronisch gestützte Spiele?

Wie eingangs festgestellt, ist es bei der Nutzung von Elektronik im Spiel unabdingbar, dass die Elektronik zwingender Bestandteil des Spiels ist. Wenn jedoch die Elektronik unverzichtbar ist, wie kann ein solches Spiel getestet werden? Wie kann ich als Autor feststellen, ob meine Idee funktioniert und Spaß bereitet? Außerdem stellt sich die Frage, mit welcher Art Prototyp man an einen Verlag herantritt, um das Spiel vorzustellen. Im Workshop wurden mehrere Möglichkeiten thematisiert.

Programmieren

Wer selber über Programmierkenntnisse verfügt, kann ein Programm schreiben, welches die Handlungsweise der Elektronik am Computer simuliert. Zudem ist es denkbar, ein Programm zu schreiben, das auch die physischen Komponenten in den Computer transportiert.

Das Problem dieser Methode ist offensichtlich: Nur die wenigsten Spielautoren können programmieren. Man sollte jedoch nicht außer Acht lassen, dass es sehr viele Menschen gibt, die programmieren können. Vielleicht findet sich jemand für eine Zusammenarbeit? Zudem müssen die Resultate nur funktionieren und nicht wahnsinnig gut aussehen. Ein einfach gehaltenes Browsergame würde es tun. Vielleicht lohnt es sich, ein bisschen html zu lernen? Zumal man diese Kenntnisse auch anderweitig nutzen kann.

Der Autor als Computer

Der Autor als Computer

Die meisten Konzepte lassen sich testen, indem jemand den Part der Elektronik übernimmt. Gerade in einer frühen Phase und selbst wenn man programmieren kann, bietet sich dies an, da sich so relativ leicht und schnell eine Idee überprüfen lässt. Doch wie stelle ich die Elektronik dar? Neben den eigentlichen Spielregeln muss sich der Autor Gedanken über die Regeln und Handlungsweisen der Elektronik machen und diese zumindest grob festhalten. In einem Testspiel kann er dann, ähnlich wie ein Spieleiter in einem Rollenspiel, die Spieler durch das Spiel führen. Dies führt mitunter dazu, dass ein Spiel sehr langsam voranschreitet, da der Spielleiter viele Informationen verarbeiten muss. Trotzdem lassen sich Ideen so auf ihren Gehalt untersuchen. Sind einige erste Tests mit diesem System erfolgreich, muss die Handlungsweise der Elektronik klarer festgehalten werden. Dies geschieht ohne zu programmieren am einfachsten mit einer so genannten Statusmaschine.

Die meisten dürften das Prinzip aus den Abenteuerbüchern kennen: Man beginnt vorne zu lesen, und stößt irgendwann auf eine Entscheidung. Dort steht dann so etwas wie: „Gehst du nach links, lies unter Ziffer 294 weiter. Gehst du nach rechts, lies unter Ziffer 27 weiter.“ Der Leser blättert dann zu den entsprechenden Stellen und liest weiter, bis erneut eine Entscheidung ansteht. Dies ist im Grunde nichts anderes als Programmieren ohne Programmiersprache. Eine solche Statusmaschine lässt sich ohne Vorkenntnisse umsetzen, wenn auch mit großem Aufwand. Wer will, kann sogar Links zu den entsprechenden Textpassagen setzten, was mit aktuellen Textverarbeitungsprogrammen kein größeres Problem darstellen sollte. Allerdings ist diese Lösung je nach Spiel sehr aufwändig. Schon einfache Spiele haben schnell sehr komplexe Statusmaschinen, schließlich muss jede Möglichkeit abgebildet werden. Hat man sich jedoch die Mühe gemacht, eine solche Statusmaschine zu schreiben, kann man das Spiel anhand dieser problemlos testen. Der Spielleiter kann sich genau an die Anweisungen halten und braucht allenfalls noch so etwas wie einen Zwischenspeicher zu führen, in dem er gewisse veränderliche Werte festhält. Doch auch so wird man nicht in allen Situationen das Spielgefühl mit Elektronik genau nachbilden können, brauchen doch bestimmte Abläufe einfach Zeit.

Um die Technik einer Statusmaschine etwas genauer zu verdeutlichen, hier ein Beispiel.

Aufgabe:

Wir wollen einen relativ leichten Vorgang abbilden. Es werden Karten mit den Werten von eins bis fünf an eine variable Anzahl Spieler verteilt. Es werden so lange Karten verteilt, bis die Summe der Werte auf den ausgeteilten Karten den Wert 20 erreicht oder übersteigt.

Um diesen Vorgang abzubilden, müssen Werte notiert werden, die sich während des Vorgangs verändern (z.B. die Summe der Werte der aktuell ausgeteilten Karten) – diese Werte werden in „Variablen“ abgelegt. Am einfachsten legt man sich für jede Variable eine Spalte auf einem Notizblock an.

Für diesen Vorgang verwenden wir folgende Variablen (Spalten):

Für diesen Vorgang verwenden wir folgende Variablen (Spalten):

AnzahlSpieler (z.B. drei)

SummeDerAusgeteiltenWerte (anfangs 0 und steigt dann bis zu 20 oder darüber hinaus)

AktuellerSpieler (jeder Spieler hat eine Nummer, beginnend mit eins bis zu AnzahlSpieler)

Schritt 1 (Vorbereitung)

Bestimme die Anzahl der Spieler und schreibe den Wert in die Spalte „AnzahlSpieler“.

Schreibe den Wert 0 in die Spalte „SummeDerAusgeteiltenWerte“

Gehe zu Schritt 2

Schritt 2 (Ersten Spieler bestimmen)

Bestimme zufällig eine Zahl im Bereich aus 1 bis AnzahlSpieler.

Schreibe diese Zahl in die Spalte „AktuellerSpieler“

Gehe zu Schritt 3

Schritt 3 (Eine Karte an aktuellen Spieler austeilen)

Gib die Zahl, die in der Spalte „AktuellerSpieler“ steht, laut bekannt und gib dem Spieler mit dieser Zahl eine Karte.

Erhöhe den Wert in Spalte „SummeDerAusgeteiltenWerte“ um den Wert der soeben ausgeteilten Karte.

Gehe zu Schritt 4.

Schritt 4 (Prüfung auf Spielende)

Ist der Wert in der Spalte „SummeDerAusgeteiltenWerte“ größer oder gleich 20?

Wenn NEIN, gehe zu Schritt 5.

Wenn JA, gehe zu Schritt 6.

Schritt 5 (Bestimme den nächsten Spieler, der eine Karte erhält)

Erhöhe den Wert in der Spalte „AktuellerSpieler“ um 1.

Wenn dieser Wert nun höher ist als der Wert in „AnzahlSpieler“ – schreibe sofort wieder den Wert 1 in die Spalte „AktuellerSpieler“ (d.h. fahre mit dem Austeilen der Karten mit dem ersten Spieler fort)

Gehe zu Schritt 3.

Schritt 6 (Spiel ist zu Ende)

Gib laut bekannt, dass das Austeilen der Karten beendet ist, da die Gesamtsumme von 20 erreicht oder überschritten wurde.

Das Beispiel verdeutlicht, dass selbst einfachste Abläufe relativ aufwändig in der Darstellung sind. Zumal in diesem Beispiel noch tatsächliche Denkleistung erforderlich ist, die für eine Elektronik weiter abstrahiert werden müsste. Allerdings ist eine solche Vorgabe vergleichsweise leicht in eine tatsächliche Programmiersprache umzusetzen. Dies ist ein großer Vorteil der Methode. Zudem lassen sich leicht Lücken im Programm finden, indem man gelegentlich unvorhergesehene Entscheidungen trifft, und sieht, wo einen das Programm hinschickt. Es lohnt sich aber wahrscheinlich nicht, so ins Detail zu gehen, bevor die Spielidee nicht sehr weit fortgeschritten ist.

Alternative technische Umsetzungen

Alternative technische Umsetzungen

Kurz wurden zwei alternative Wege der technischen Umsetzung angesprochen, die sich vor allem anbieten, wenn die Aufgabe der Technik nur sehr schwer oder gar nicht zu simulieren ist. Es sind dies Lego Mindstorms und Arduino.

Mit Lego Mindstorms lassen sich programmierbare Modelle bauen. Diese können mittels einer sehr einfachen mitgelieferten Programmierhilfe gesteuert werden.

Arduino ist eine einigermaßen erschwingliche Steuerungskomponente, an die sich diverse Geräte wie Messinstrumente oder Sensoren anschließen lassen. Auf diese Weise können technisch aufwändigere Spiele mit vertretbarem Aufwand gebaut werden. Allerdings ist hier Programmieren unabdingbar.

Beide Systeme haben den Vorteil, dass bestimmte Vorgänge bereits durch Elektronik dargestellt werden können. Je nach Spielidee ist dies sicher sehr hilfreich bei der Entwicklung.

Wie trete ich mit einem elektronischen Spiel an einen Verlag heran?

Weiter oben fragten wir uns, ob es sich lohnt, Elektronik in ein Spiel einzubauen. Nun können wir uns natürlich fragen, ob es sich überhaupt – insbesondere auch wirtschaftlich – lohnt, ein solches Spiel zu entwickeln. Wie wir gesehen haben, gibt es zwar eine Fülle an interessanten Möglichkeiten, die mit elektronischer Unterstützung umgesetzt werden können, andererseits ist der Aufwand in der Entwicklung sehr viel größer. Ein immenser Nachteil ist, dass ein Spiel, welches für eine Plattform wie beispielsweise den TIPTOI entwickelt wurde, kaum oder nur sehr schwer auf ein anderes System übertragbar ist, wenn der Verlag kein Interesse zeigt.

Aus diesen Gründen ist es, zumindest bei Ravensburger, üblich, elektronisch gestützte Spiele schon anhand von einigermaßen detaillierten Konzepten zu beurteilen. Wer hier schon eine zumindest grob ausgearbeitete Statusmaschine vorweisen kann, verschafft sich natürlich einen Wettbewerbsvorteil. Kann ein Spiel in dieser Form überzeugen, wird meist ein Vertrag über die weitere Entwicklung abgeschlossen, noch ohne sichere Veröffentlichungszusage. Hier fließt schon mal Geld, um die detaillierte Entwicklung überhaupt zu ermöglichen. Erst wenn das Spiel weiter fortgeschritten ist, wird über eine Veröffentlichung entschieden.

Fazit

Es ist sicher im ersten Moment das Element der Verblüffung, das einen großen Teil der Anziehungskraft von elektronisch unterstützten Spielen ausmacht. Da blinkt und blitzt es, da hört man Türen knarren und Scheiben zerspringen. Doch Elektronik kann mehr als das. Wenn wir das Gebiet etwas genauer betrachten, stellen wir fest, dass hier diverse Möglichkeiten geboten werden, die ohne Elektronik nicht denkbar wären. Wenn dies von Verlagen wie Autoren erkannt wird, kann hier ein riesiges Potenzial angezapft werden. Dies wird nicht das Ende klassischer Brettspiele sein, genauso wenig wie das Kino das Ende des Theaters war. Es müssen sich jedoch alle Genres – das Brettspiel, das Computerspiel sowie die in diesem Artikel beschriebenen Hybriden – ihrer Stärken und Schwächen bewusst sein. Wenn dies passiert, kann diese Entwicklung positiv für alle Genres ausfallen.

SpieleErfinderStudio Jens-Peter Schliemann und Fachgeschäft Spieleburg

SpieleErfinderStudio von Jens-Peter Schliemann

Köln, 19.4.-24.4.10

Bei Hans im Glück und Ravensburger habe ich viel darüber gelernt, wie ein Verlag funktioniert. In Weilburg hatte ich die Gelegenheit, mich mit diversen Kollegen auszutauschen. Im SpieleErfinderStudio von Jens-Peter Schliemann in Köln hatte ich nun die Gelegenheit, einen Autoren etwas genauer bei der Arbeit zu beobachten. Dieses Über-die-Schulter-Schauen war sehr wertvoll. Kreative Prozesse sind etwas Individuelles. Es gibt kein einfaches Rezept, wie man vorzugehen hat. Man kann nur Menschen beobachten, die Ähnliches tun, und daraus seine Schlüsse ziehen. Letztlich muss man jedoch selber herausfinden, was bei einem funktioniert. Also sich selber besser kennen lernen. Der Blick auf das Fremde hilft, eigene Muster zu hinterfragen. Diese Erfahrung mache ich bei der Schauspielerei und nun auch bei den Spielen. Ich möchte in diesem Bericht auf die Fragen und Erkenntnisse eingehen, die sich für mich aus der Begegnung mit Jens-Peter ergeben haben.

Öffentlichkeit

Wer Jens-Peter in seinem SpieleErfinderStudio besucht, stellt schnell fest: Dies ist nicht einfach ein Atelier, es ist ein Schaufenster. Von der Straße aus kann und soll man hinein sehen. Immer wieder bleiben Interessierte stehen und betrachten die im Schaufenster stehenden Prototypen oder auch das Geschehen auf dem Tisch dahinter. Dabei kann es schnell passieren, dass sich ein Gespräch ergibt. Besonders, wenn bei warmen Temperaturen die Tür offen steht. Schon diverse Kontakte seien so „über das Schaufenster“ entstanden.

So kamen wir beispielsweise mit zwei Geocachern ins Gespräch. Geocaching ist eine Art digitale Schnitzeljagd. Im realen Raum sind kleine „Schätze“ versteckt, die es mit Hilfe digitaler Hinweise wie GPS-Koordinaten oder Bildern zu finden gilt. Dies war ein sehr interessanter Kontakt, da es sich um eine Spielart handelt, die realen und digitalen Raum verknüpft. In jedem Fall aber handelt es sich um ein Thema, dem wir ohne diesen spontanen Kontakt nicht viel Beachtung geschenkt hätten. Die Öffentlichkeit führt also mitunter dazu, ein bisschen über den Tellerrand hinaus zu schauen.

Über das Schaufenster ergeben sich auch immer wieder Testpartien, so kommen beispielsweise einige Jungs aus der Nachbarschaft vorbei und wollen spielen. Als Spielautor ist man ja immer auf der Suche nach Testern. Schön, wenn sich diese gleich selber rekrutieren.